19 KiB

使用邏輯回歸預測分類

課前測驗

本課程提供 R 版本!

簡介

在這最後一課關於回歸的課程中,我們將探討邏輯回歸,這是基本的 經典 機器學習技術之一。你可以使用這種技術來發現模式並預測二元分類。例如:這顆糖果是巧克力還是不是?這種疾病是否具有傳染性?這位顧客是否會選擇這個產品?

在本課程中,你將學到:

- 一個新的數據視覺化庫

- 邏輯回歸的技術

✅ 在這個 學習模組 中加深對這種回歸類型的理解

前置條件

在之前的南瓜數據中,我們已經足夠熟悉它,並意識到有一個二元分類可以使用:Color。

讓我們建立一個邏輯回歸模型來預測,根據一些變數,某個南瓜可能的顏色(橙色 🎃 或白色 👻)。

為什麼我們在回歸課程中討論二元分類?僅僅是語言上的方便,因為邏輯回歸實際上是一種分類方法,儘管它是基於線性的。在下一組課程中了解其他分類數據的方法。

定義問題

對於我們的目的,我們將其表述為二元分類:'白色' 或 '非白色'。我們的數據集中還有一個 '條紋' 類別,但它的樣本數量很少,因此我們不會使用它。即使我們移除數據集中的空值,它也會消失。

🎃 有趣的事實:我們有時會稱白色南瓜為 '鬼南瓜'。它們不太容易雕刻,因此不像橙色南瓜那麼受歡迎,但它們看起來很酷!所以我們也可以將問題重新表述為:'鬼南瓜' 或 '非鬼南瓜'。👻

關於邏輯回歸

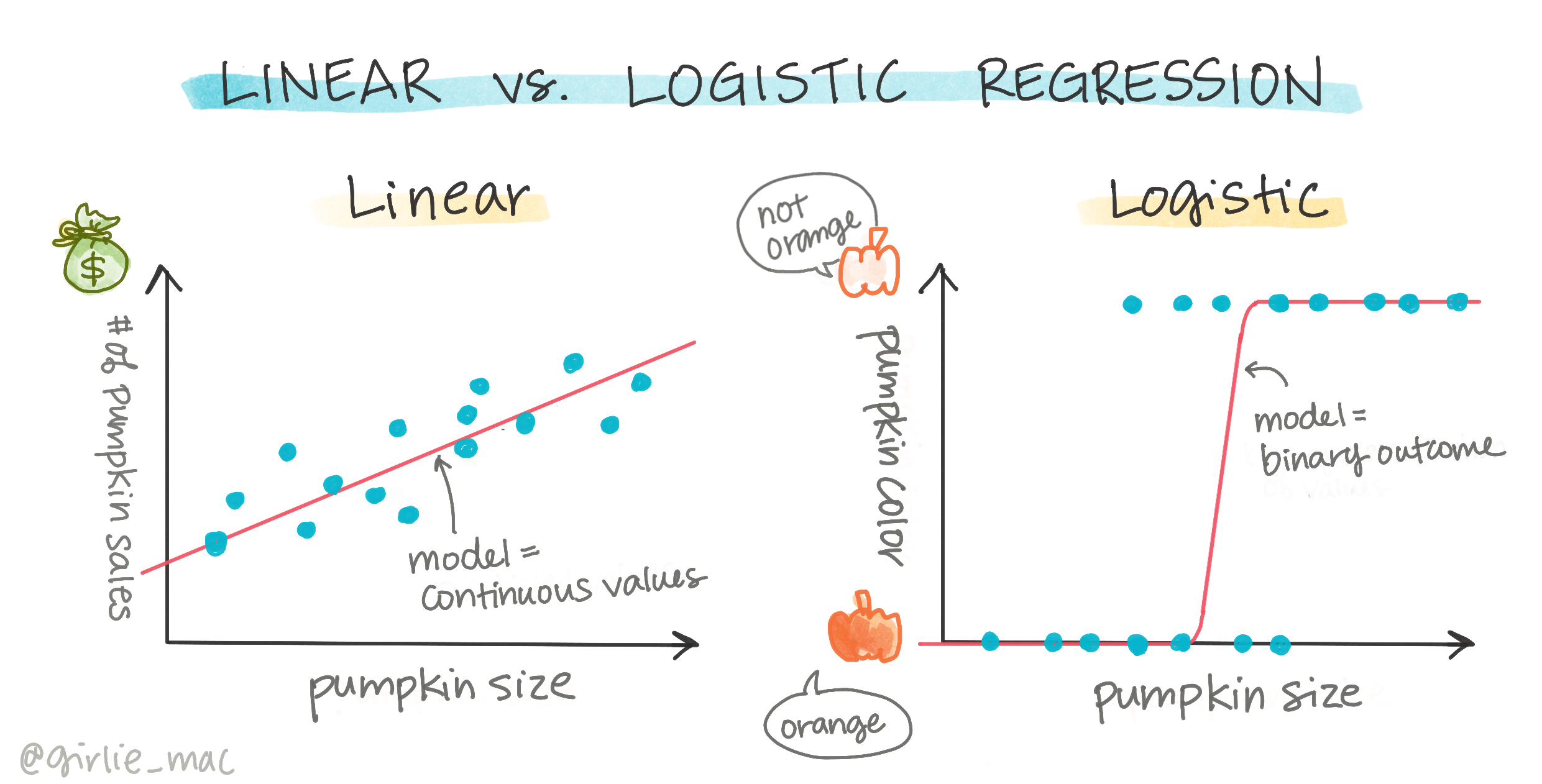

邏輯回歸與之前學過的線性回歸在幾個重要方面有所不同。

🎥 點擊上方圖片觀看邏輯回歸的簡短視頻概述。

二元分類

邏輯回歸不提供與線性回歸相同的功能。前者提供關於二元分類("白色或非白色")的預測,而後者能夠預測連續值,例如根據南瓜的產地和收穫時間,價格將上漲多少。

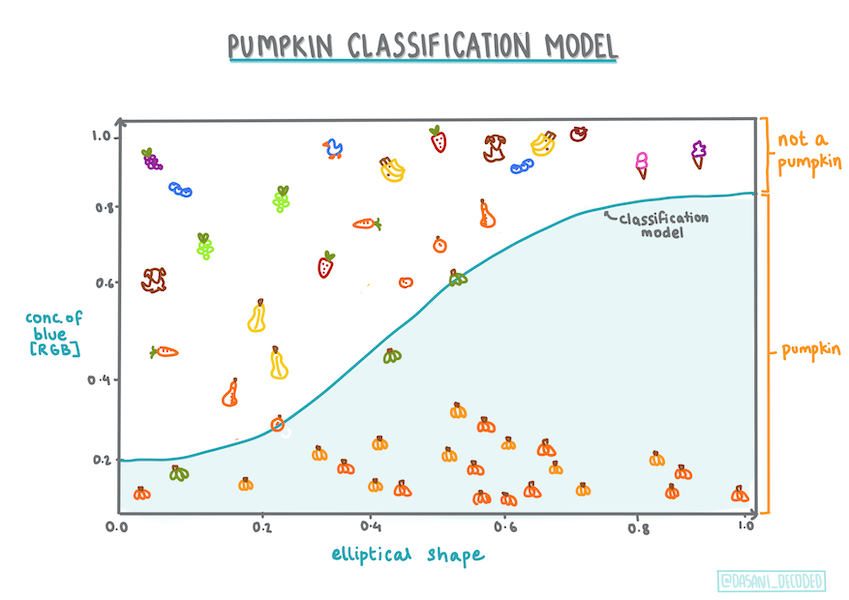

資訊圖表由 Dasani Madipalli 提供

其他分類

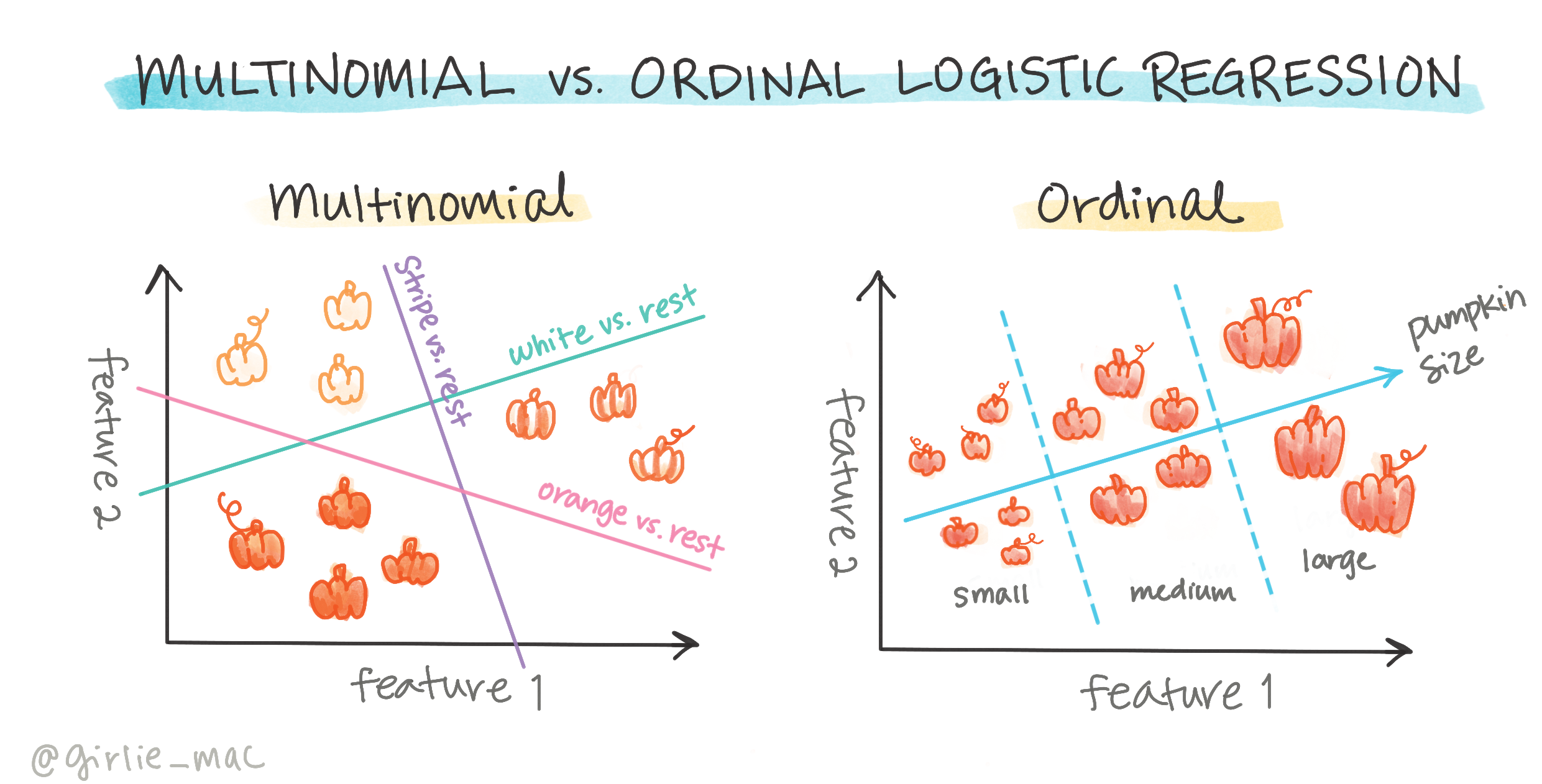

邏輯回歸還有其他類型,包括多項式和序數:

- 多項式:涉及多個類別,例如 "橙色、白色和條紋"。

- 序數:涉及有序的類別,適合我們希望按邏輯順序排列結果,例如南瓜按有限數量的大小排序(迷你、小、中、大、特大、超大)。

變數不需要相關

還記得線性回歸在變數相關性更高時效果更好嗎?邏輯回歸則相反——變數不需要相關性。這適用於我們的數據,因為它的相關性較弱。

需要大量乾淨的數據

如果使用更多數據,邏輯回歸將提供更準確的結果;我們的小型數據集並不適合這項任務,因此請記住這一點。

✅ 思考哪些類型的數據適合邏輯回歸

練習 - 整理數據

首先,稍微清理一下數據,刪除空值並選擇部分列:

-

添加以下代碼:

columns_to_select = ['City Name','Package','Variety', 'Origin','Item Size', 'Color'] pumpkins = full_pumpkins.loc[:, columns_to_select] pumpkins.dropna(inplace=True)你可以隨時查看新的數據框:

pumpkins.info

視覺化 - 類別圖

到目前為止,你已經在 起始筆記本 中載入了南瓜數據,並清理了它以保留包含一些變數(包括 Color)的數據集。讓我們使用不同的庫 Seaborn 在筆記本中視覺化數據框。Seaborn 是基於之前使用的 Matplotlib。

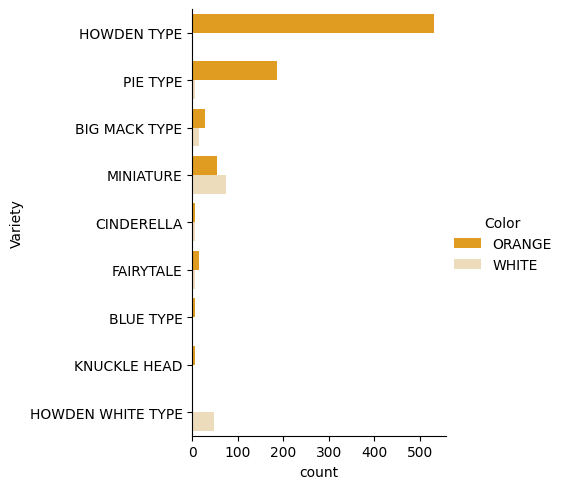

Seaborn 提供了一些很棒的方式來視覺化數據。例如,你可以比較每個 Variety 和 Color 的數據分佈,使用類別圖。

-

使用

catplot函數創建這樣的圖,使用南瓜數據pumpkins,並為每個南瓜類別(橙色或白色)指定顏色映射:import seaborn as sns palette = { 'ORANGE': 'orange', 'WHITE': 'wheat', } sns.catplot( data=pumpkins, y="Variety", hue="Color", kind="count", palette=palette, )通過觀察數據,你可以看到

Color數據與Variety的關係。✅ 根據這個類別圖,你能想到哪些有趣的探索?

數據預處理:特徵和標籤編碼

我們的南瓜數據集包含所有列的字符串值。對人類來說,處理類別數據是直觀的,但對機器來說並非如此。機器學習算法更適合處理數字。因此,編碼是數據預處理階段中非常重要的一步,因為它使我們能夠將類別數據轉換為數字數據,而不丟失任何信息。良好的編碼有助於建立良好的模型。

對於特徵編碼,有兩種主要的編碼器:

-

序數編碼器:適合序數變數,即類別變數,其數據遵循邏輯順序,例如數據集中的

Item Size列。它創建一個映射,使每個類別由一個數字表示,該數字是列中類別的順序。from sklearn.preprocessing import OrdinalEncoder item_size_categories = [['sml', 'med', 'med-lge', 'lge', 'xlge', 'jbo', 'exjbo']] ordinal_features = ['Item Size'] ordinal_encoder = OrdinalEncoder(categories=item_size_categories) -

類別編碼器:適合名義變數,即類別變數,其數據不遵循邏輯順序,例如數據集中除

Item Size外的所有特徵。它是一種獨熱編碼,這意味著每個類別由一個二進制列表示:如果南瓜屬於該Variety,則編碼變數等於 1,否則為 0。from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder categorical_features = ['City Name', 'Package', 'Variety', 'Origin'] categorical_encoder = OneHotEncoder(sparse_output=False)

接著,使用 ColumnTransformer 將多個編碼器合併到一個步驟中,並應用到適當的列。

from sklearn.compose import ColumnTransformer

ct = ColumnTransformer(transformers=[

('ord', ordinal_encoder, ordinal_features),

('cat', categorical_encoder, categorical_features)

])

ct.set_output(transform='pandas')

encoded_features = ct.fit_transform(pumpkins)

另一方面,為了編碼標籤,我們使用 scikit-learn 的 LabelEncoder 類,這是一個工具類,用於將標籤標準化,使其僅包含 0 到 n_classes-1(此處為 0 和 1)之間的值。

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

label_encoder = LabelEncoder()

encoded_label = label_encoder.fit_transform(pumpkins['Color'])

一旦我們編碼了特徵和標籤,就可以將它們合併到新的數據框 encoded_pumpkins 中。

encoded_pumpkins = encoded_features.assign(Color=encoded_label)

✅ 使用序數編碼器處理 Item Size 列有哪些優勢?

分析變數之間的關係

現在我們已經對數據進行了預處理,可以分析特徵和標籤之間的關係,以了解模型在給定特徵的情況下預測標籤的能力。

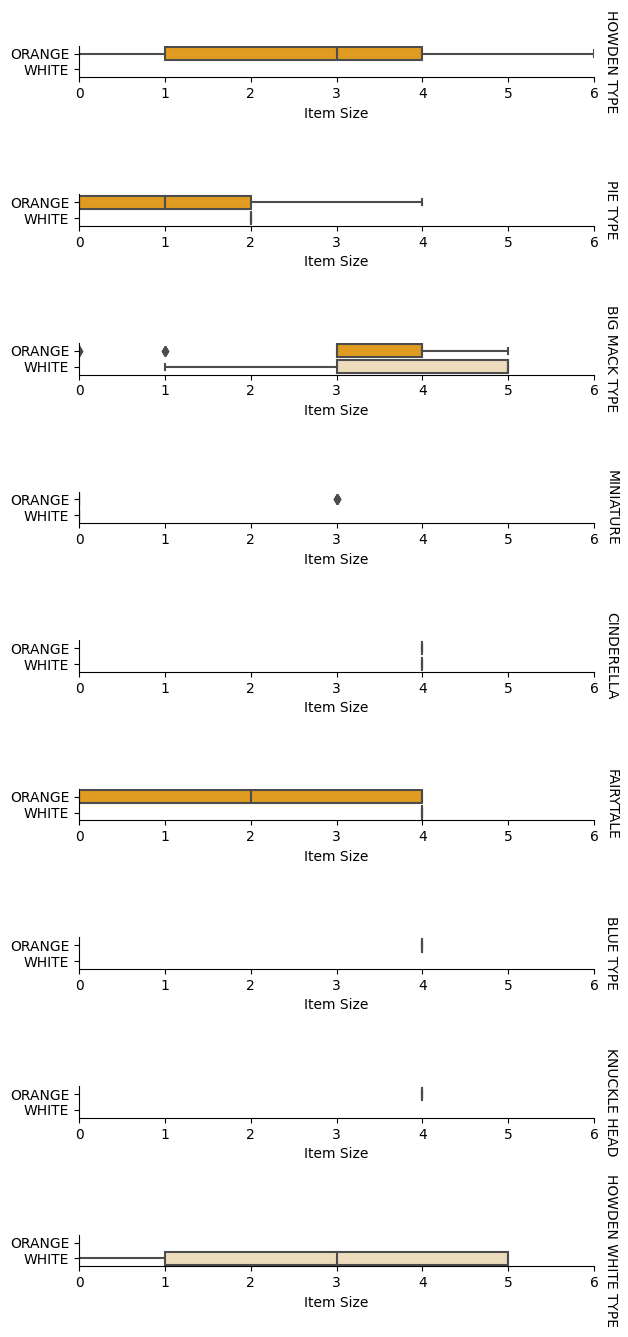

分析這類關係的最佳方式是繪製數據。我們將再次使用 Seaborn 的 catplot 函數,視覺化 Item Size、Variety 和 Color 之間的關係。為了更好地繪製數據,我們將使用編碼後的 Item Size 列和未編碼的 Variety 列。

palette = {

'ORANGE': 'orange',

'WHITE': 'wheat',

}

pumpkins['Item Size'] = encoded_pumpkins['ord__Item Size']

g = sns.catplot(

data=pumpkins,

x="Item Size", y="Color", row='Variety',

kind="box", orient="h",

sharex=False, margin_titles=True,

height=1.8, aspect=4, palette=palette,

)

g.set(xlabel="Item Size", ylabel="").set(xlim=(0,6))

g.set_titles(row_template="{row_name}")

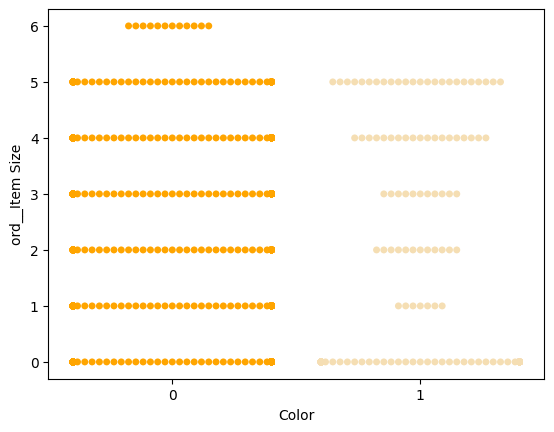

使用 swarm plot

由於 Color 是二元分類(白色或非白色),它需要一種專門的視覺化方法。還有其他方法可以視覺化此分類與其他變數的關係。

你可以使用 Seaborn 圖表並排視覺化變數。

-

嘗試使用 'swarm' 圖來顯示值的分佈:

palette = { 0: 'orange', 1: 'wheat' } sns.swarmplot(x="Color", y="ord__Item Size", data=encoded_pumpkins, palette=palette)

注意:上述代碼可能會產生警告,因為 Seaborn 無法在 swarm 圖中表示如此多的數據點。一種可能的解決方案是減小標記的大小,使用 'size' 參數。然而,請注意這會影響圖表的可讀性。

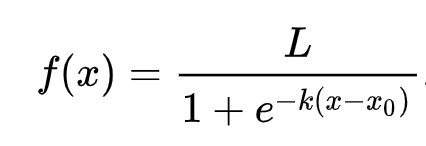

🧮 數學解析

邏輯回歸依賴於 '最大似然' 的概念,使用 S 型函數。在圖表上,S 型函數看起來像一個 'S' 形。它接受一個值並將其映射到 0 和 1 之間。其曲線也被稱為 '邏輯曲線'。公式如下:

其中 S 型函數的中點位於 x 的 0 點,L 是曲線的最大值,k 是曲線的陡度。如果函數的結果大於 0.5,該標籤將被分配為二元選擇的 '1' 類別。如果不是,則分配為 '0' 類別。

建立模型

在 Scikit-learn 中建立二元分類模型非常簡單。

🎥 點擊上方圖片觀看建立線性回歸模型的簡短視頻概述

-

選擇你想在分類模型中使用的變數,並使用

train_test_split()分割訓練集和測試集:from sklearn.model_selection import train_test_split X = encoded_pumpkins[encoded_pumpkins.columns.difference(['Color'])] y = encoded_pumpkins['Color'] X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=0) -

現在你可以通過調用

fit()使用訓練數據訓練模型,並打印出結果:from sklearn.metrics import f1_score, classification_report from sklearn.linear_model import LogisticRegression model = LogisticRegression() model.fit(X_train, y_train) predictions = model.predict(X_test) print(classification_report(y_test, predictions)) print('Predicted labels: ', predictions) print('F1-score: ', f1_score(y_test, predictions))查看模型的得分板。考慮到你只有大約 1000 行數據,結果還不錯:

precision recall f1-score support 0 0.94 0.98 0.96 166 1 0.85 0.67 0.75 33 accuracy 0.92 199 macro avg 0.89 0.82 0.85 199 weighted avg 0.92 0.92 0.92 199 Predicted labels: [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1] F1-score: 0.7457627118644068

通過混淆矩陣更好地理解模型

雖然你可以通過打印上述項目獲得得分板報告術語,但使用混淆矩陣可能更容易理解模型的表現。

🎓 '混淆矩陣'(或 '錯誤矩陣')是一個表格,用於表達模型的真陽性與假陽性以及真陰性與假陰性,從而衡量預測的準確性。

-

要使用混淆矩陣,調用

confusion_matrix():from sklearn.metrics import confusion_matrix confusion_matrix(y_test, predictions)查看模型的混淆矩陣:

array([[162, 4], [ 11, 22]])

在 Scikit-learn 中,混淆矩陣的行(軸 0)是實際標籤,列(軸 1)是預測標籤。

| 0 | 1 | |

|---|---|---|

| 0 | TN | FP |

| 1 | FN | TP |

這裡發生了什麼?假設我們的模型被要求在兩個二元分類中對南瓜進行分類,分類為 '白色' 和 '非白色'。

- 如果模型預測南瓜為非白色,且實際屬於 '非白色' 類別,我們稱之為真陰性,顯示在左上角。

- 如果模型預測南瓜為白色,且實際屬於 '非白色' 類別,我們稱之為假陰性,顯示在左下角。

- 如果模型預測南瓜為非白色,且實際屬於 '白色' 類別,我們稱之為假陽性,顯示在右上角。

- 如果模型預測南瓜為白色,且實際屬於 '白色' 類別,我們稱之為真陽性,顯示在右下角。

如你所料,真陽性和真陰性的數量越多,假陽性和假陰性的數量越少,模型的表現就越好。 混淆矩陣如何與精確度和召回率相關?記住,上面列出的分類報告顯示了精確度(0.85)和召回率(0.67)。

精確度 = tp / (tp + fp) = 22 / (22 + 4) = 0.8461538461538461

召回率 = tp / (tp + fn) = 22 / (22 + 11) = 0.6666666666666666

✅ 問:根據混淆矩陣,模型表現如何? 答:不錯;有相當多的真陰性,但也有一些假陰性。

讓我們再次回顧之前看到的術語,並結合混淆矩陣中 TP/TN 和 FP/FN 的映射來理解:

🎓 精確度:TP/(TP + FP) 從檢索的實例中,相關實例的比例(例如,哪些標籤被正確標記)

🎓 召回率:TP/(TP + FN) 從所有相關實例中,檢索到的比例,不論是否正確標記

🎓 f1-score:(2 * 精確度 * 召回率)/(精確度 + 召回率) 精確度和召回率的加權平均值,最佳為 1,最差為 0

🎓 支援:每個標籤被檢索到的次數

🎓 準確率: (TP + TN)/(TP + TN + FP + FN) 標籤正確預測的百分比

🎓 宏平均:每個標籤的未加權平均值計算,不考慮標籤的不平衡

🎓 加權平均:每個標籤的平均值計算,考慮標籤的不平衡,並根據其支援(每個標籤的真實實例數量)進行加權

✅ 你能想到如果想減少假陰性,應該關注哪個指標嗎?

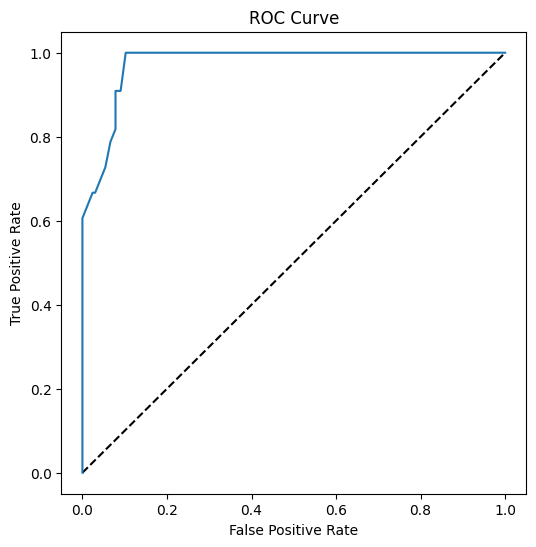

可視化此模型的 ROC 曲線

🎥 點擊上方圖片觀看關於 ROC 曲線的簡短視頻概述

讓我們進行另一個可視化,來查看所謂的 "ROC" 曲線:

from sklearn.metrics import roc_curve, roc_auc_score

import matplotlib

import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline

y_scores = model.predict_proba(X_test)

fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, y_scores[:,1])

fig = plt.figure(figsize=(6, 6))

plt.plot([0, 1], [0, 1], 'k--')

plt.plot(fpr, tpr)

plt.xlabel('False Positive Rate')

plt.ylabel('True Positive Rate')

plt.title('ROC Curve')

plt.show()

使用 Matplotlib 繪製模型的 接收者操作特徵曲線 或 ROC。ROC 曲線通常用於查看分類器的輸出,從真陽性與假陽性的角度分析。"ROC 曲線通常在 Y 軸上顯示真陽性率,在 X 軸上顯示假陽性率。" 因此,曲線的陡峭程度以及曲線與中線之間的空間很重要:你希望曲線快速向上並超越中線。在我們的例子中,起初有一些假陽性,然後曲線正確地向上並超越中線:

最後,使用 Scikit-learn 的 roc_auc_score API 計算實際的 "曲線下面積" (AUC):

auc = roc_auc_score(y_test,y_scores[:,1])

print(auc)

結果是 0.9749908725812341。由於 AUC 的範圍是 0 到 1,你希望分數越高越好,因為一個模型如果能 100% 正確地進行預測,其 AUC 將為 1;在這個例子中,模型表現 相當不錯。

在未來的分類課程中,你將學習如何迭代以改進模型的分數。但目前,恭喜你!你已完成這些回歸課程!

🚀挑戰

關於邏輯回歸還有很多值得探索的內容!但最好的學習方式是進行實驗。找一個適合此類分析的數據集並用它建立模型。你學到了什麼?提示:試試 Kaggle 找一些有趣的數據集。

課後測驗

回顧與自學

閱讀 這篇來自 Stanford 的論文 的前幾頁,了解邏輯回歸的一些實際用途。思考哪些任務更適合我們到目前為止所學的回歸類型。哪種方法效果最好?

作業

免責聲明:

本文件已使用人工智能翻譯服務 Co-op Translator 進行翻譯。雖然我們致力於提供準確的翻譯,但請注意,自動翻譯可能包含錯誤或不準確之處。原始文件的母語版本應被視為權威來源。對於重要信息,建議使用專業人工翻譯。我們對因使用此翻譯而引起的任何誤解或錯誤解釋概不負責。