|

|

2 weeks ago | |

|---|---|---|

| .. | ||

| solution | 3 weeks ago | |

| README.md | 2 weeks ago | |

| assignment.md | 3 weeks ago | |

| notebook.ipynb | 3 weeks ago | |

README.md

前置條件

在本課中,我們將使用名為 OpenAI Gym 的庫來模擬不同的 環境。你可以在本地運行本課的代碼(例如使用 Visual Studio Code),此時模擬將在新窗口中打開。如果在線運行代碼,可能需要對代碼進行一些調整,具體請參考 這裡。

OpenAI Gym

在上一課中,遊戲的規則和狀態是由我們自己定義的 Board 類提供的。在這裡,我們將使用一個特殊的 模擬環境,它將模擬平衡杆的物理行為。最受歡迎的用於訓練強化學習算法的模擬環境之一叫做 Gym,由 OpenAI 維護。通過使用這個 Gym,我們可以創建不同的 環境,從平衡杆模擬到 Atari 遊戲。

注意:你可以在 這裡 查看 OpenAI Gym 提供的其他環境。

首先,讓我們安裝 Gym 並導入所需的庫(代碼塊 1):

import sys

!{sys.executable} -m pip install gym

import gym

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import random

練習 - 初始化平衡杆環境

要處理平衡杆問題,我們需要初始化相應的環境。每個環境都與以下內容相關聯:

-

觀察空間:定義我們從環境中接收到的信息結構。對於平衡杆問題,我們接收到杆的位置、速度以及其他一些值。

-

動作空間:定義可能的動作。在我們的例子中,動作空間是離散的,由兩個動作組成——左 和 右。(代碼塊 2)

-

要初始化,輸入以下代碼:

env = gym.make("CartPole-v1") print(env.action_space) print(env.observation_space) print(env.action_space.sample())

要了解環境如何運作,讓我們運行一個短模擬,持續 100 步。在每一步中,我們提供一個動作——在此模擬中,我們只是隨機選擇 action_space 中的一個動作。

-

運行以下代碼並查看結果。

✅ 請記住,最好在本地 Python 安裝中運行此代碼!(代碼塊 3)

env.reset() for i in range(100): env.render() env.step(env.action_space.sample()) env.close()你應該會看到類似於以下圖片的效果:

-

在模擬過程中,我們需要獲取觀察值以決定如何行動。事實上,

step函數返回當前的觀察值、獎勵函數以及一個done標誌,指示是否應繼續模擬:(代碼塊 4)env.reset() done = False while not done: env.render() obs, rew, done, info = env.step(env.action_space.sample()) print(f"{obs} -> {rew}") env.close()你會在筆記本輸出中看到類似以下的結果:

[ 0.03403272 -0.24301182 0.02669811 0.2895829 ] -> 1.0 [ 0.02917248 -0.04828055 0.03248977 0.00543839] -> 1.0 [ 0.02820687 0.14636075 0.03259854 -0.27681916] -> 1.0 [ 0.03113408 0.34100283 0.02706215 -0.55904489] -> 1.0 [ 0.03795414 0.53573468 0.01588125 -0.84308041] -> 1.0 ... [ 0.17299878 0.15868546 -0.20754175 -0.55975453] -> 1.0 [ 0.17617249 0.35602306 -0.21873684 -0.90998894] -> 1.0在模擬的每一步中返回的觀察向量包含以下值:

- 小車的位置

- 小車的速度

- 杆的角度

- 杆的旋轉速率

-

獲取這些數值的最小值和最大值:(代碼塊 5)

print(env.observation_space.low) print(env.observation_space.high)你可能還會注意到,在每次模擬步驟中,獎勵值始終為 1。這是因為我們的目標是盡可能長時間保持杆在合理的垂直位置。

✅ 事實上,如果我們能在 100 次連續試驗中平均獲得 195 的獎勵值,則平衡杆模擬被認為已解決。

狀態離散化

在 Q-Learning 中,我們需要構建 Q-表,定義在每個狀態下應採取的行動。為了做到這一點,我們需要狀態是 離散的,更準確地說,它應包含有限數量的離散值。因此,我們需要以某種方式 離散化 我們的觀察值,將它們映射到有限的狀態集合。

有幾種方法可以做到這一點:

- 分割成區間:如果我們知道某個值的範圍,我們可以將該範圍分割成若干 區間,然後用該值所屬的區間編號替代原值。這可以使用 numpy 的

digitize方法來完成。在這種情況下,我們將精確知道狀態的大小,因為它將取決於我們為離散化選擇的區間數量。

✅ 我們可以使用線性插值將值映射到某個有限範圍(例如,從 -20 到 20),然後通過四捨五入將數字轉換為整數。這種方法對狀態大小的控制稍弱,特別是當我們不知道輸入值的確切範圍時。例如,在我們的例子中,4 個值中的 2 個沒有上下界,這可能導致無限的狀態數量。

在我們的例子中,我們將採用第二種方法。正如你稍後可能注意到的,儘管某些值沒有明確的上下界,但它們很少超出某些有限範圍,因此具有極端值的狀態將非常罕見。

-

以下是將模型的觀察值轉換為 4 個整數值元組的函數:(代碼塊 6)

def discretize(x): return tuple((x/np.array([0.25, 0.25, 0.01, 0.1])).astype(np.int)) -

我們還可以探索另一種使用區間的離散化方法:(代碼塊 7)

def create_bins(i,num): return np.arange(num+1)*(i[1]-i[0])/num+i[0] print("Sample bins for interval (-5,5) with 10 bins\n",create_bins((-5,5),10)) ints = [(-5,5),(-2,2),(-0.5,0.5),(-2,2)] # intervals of values for each parameter nbins = [20,20,10,10] # number of bins for each parameter bins = [create_bins(ints[i],nbins[i]) for i in range(4)] def discretize_bins(x): return tuple(np.digitize(x[i],bins[i]) for i in range(4)) -

現在讓我們運行一個短模擬並觀察這些離散化的環境值。可以嘗試使用

discretize和discretize_bins,看看是否有差異。✅

discretize_bins返回的是區間編號,從 0 開始。因此,對於接近 0 的輸入值,它返回的是區間中間的編號(10)。在discretize中,我們並未關注輸出值的範圍,允許它們為負,因此狀態值未偏移,0 對應於 0。(代碼塊 8)env.reset() done = False while not done: #env.render() obs, rew, done, info = env.step(env.action_space.sample()) #print(discretize_bins(obs)) print(discretize(obs)) env.close()✅ 如果你想查看環境的執行效果,可以取消註釋以

env.render開頭的行。否則,你可以在後台執行,這樣速度更快。在我們的 Q-Learning 過程中,我們將使用這種“隱形”執行。

Q-表結構

在上一課中,狀態是一個簡單的數字對,範圍從 0 到 8,因此用形狀為 8x8x2 的 numpy 張量表示 Q-表非常方便。如果我們使用區間離散化,狀態向量的大小也是已知的,因此我們可以使用相同的方法,將狀態表示為形狀為 20x20x10x10x2 的數組(其中 2 是動作空間的維度,前幾個維度對應於我們為觀察空間中每個參數選擇的區間數量)。

然而,有時觀察空間的精確維度是未知的。在使用 discretize 函數的情況下,我們可能無法確定狀態是否保持在某些限制範圍內,因為某些原始值是無界的。因此,我們將使用稍微不同的方法,通過字典來表示 Q-表。

-

使用 (state, action) 作為字典鍵,值則對應於 Q-表的條目值。(代碼塊 9)

Q = {} actions = (0,1) def qvalues(state): return [Q.get((state,a),0) for a in actions]在這裡,我們還定義了一個函數

qvalues(),它返回給定狀態對應於所有可能動作的 Q-表值列表。如果 Q-表中沒有該條目,我們將返回默認值 0。

開始 Q-Learning

現在我們準備教 Peter 如何保持平衡了!

-

首先,設置一些超參數:(代碼塊 10)

# hyperparameters alpha = 0.3 gamma = 0.9 epsilon = 0.90其中,

alpha是 學習率,定義了我們在每一步中應調整 Q-表當前值的程度。在上一課中,我們從 1 開始,然後在訓練過程中將alpha降低到較低的值。在本例中,為了簡化,我們將保持其不變,你可以稍後嘗試調整alpha值。gamma是 折扣因子,顯示了我們應優先考慮未來獎勵而非當前獎勵的程度。epsilon是 探索/利用因子,決定了我們應偏向探索還是利用。在我們的算法中,我們將在epsilon百分比的情況下根據 Q-表值選擇下一個動作,而在剩餘情況下執行隨機動作。這將允許我們探索以前未見過的搜索空間區域。✅ 就平衡而言,選擇隨機動作(探索)就像是隨機地向錯誤方向推了一下,杆需要學會如何從這些“錯誤”中恢復平衡。

改進算法

我們還可以對上一課的算法進行兩項改進:

-

計算平均累積獎勵:在多次模擬中計算平均累積獎勵。我們將每 5000 次迭代打印一次進度,並將累積獎勵平均分配到這段時間內。這意味著如果我們獲得超過 195 分,我們可以認為問題已解決,並且質量甚至高於要求。

-

計算最大平均累積結果:

Qmax,並存儲對應於該結果的 Q-表值。當你運行訓練時,你會注意到有時平均累積結果開始下降,我們希望保留訓練過程中觀察到的最佳模型所對應的 Q-表值。

-

在每次模擬中收集所有累積獎勵到

rewards向量中,以便進一步繪圖。(代碼塊 11)def probs(v,eps=1e-4): v = v-v.min()+eps v = v/v.sum() return v Qmax = 0 cum_rewards = [] rewards = [] for epoch in range(100000): obs = env.reset() done = False cum_reward=0 # == do the simulation == while not done: s = discretize(obs) if random.random()<epsilon: # exploitation - chose the action according to Q-Table probabilities v = probs(np.array(qvalues(s))) a = random.choices(actions,weights=v)[0] else: # exploration - randomly chose the action a = np.random.randint(env.action_space.n) obs, rew, done, info = env.step(a) cum_reward+=rew ns = discretize(obs) Q[(s,a)] = (1 - alpha) * Q.get((s,a),0) + alpha * (rew + gamma * max(qvalues(ns))) cum_rewards.append(cum_reward) rewards.append(cum_reward) # == Periodically print results and calculate average reward == if epoch%5000==0: print(f"{epoch}: {np.average(cum_rewards)}, alpha={alpha}, epsilon={epsilon}") if np.average(cum_rewards) > Qmax: Qmax = np.average(cum_rewards) Qbest = Q cum_rewards=[]

你可能會注意到以下結果:

-

接近目標:我們非常接近實現目標,即在 100 次以上的連續模擬中獲得 195 的累積獎勵,或者我們可能已經達到了目標!即使我們獲得較小的數值,我們仍然不知道,因為我們平均了 5000 次運行,而正式標準只需要 100 次運行。

-

獎勵開始下降:有時獎勵開始下降,這意味著我們可能用更糟糕的值覆蓋了 Q-表中已學到的值。

這一觀察在繪製訓練進度時更為明顯。

繪製訓練進度

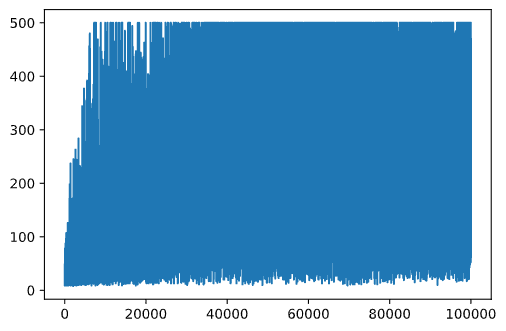

在訓練過程中,我們將每次迭代的累積獎勵值收集到 rewards 向量中。以下是將其與迭代次數繪製的結果:

plt.plot(rewards)

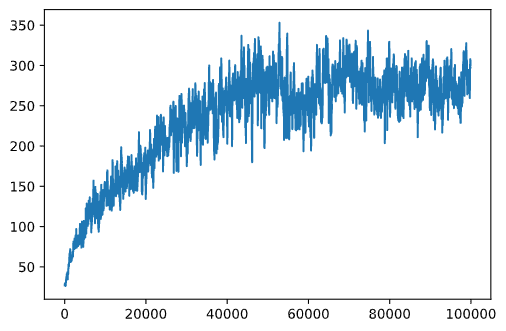

從這個圖表中,我們無法得出任何結論,因為由於隨機訓練過程的特性,訓練會話的長度差異很大。為了讓這個圖表更有意義,我們可以計算一系列實驗的 移動平均值,例如 100。這可以方便地使用 np.convolve 完成:(代碼塊 12)

def running_average(x,window):

return np.convolve(x,np.ones(window)/window,mode='valid')

plt.plot(running_average(rewards,100))

調整超參數

為了使學習更加穩定,我們可以在訓練過程中調整一些超參數。特別是:

-

對學習率

alpha:我們可以從接近 1 的值開始,然後逐漸降低該參數。隨著時間的推移,我們將在 Q-表中獲得良好的概率值,因此我們應該稍微調整它們,而不是完全用新值覆蓋。 -

增加

epsilon:我們可能希望慢慢增加epsilon,以便減少探索並增加利用。可能更合理的是從較低的epsilon值開始,然後逐漸增加到接近 1。

任務 1:嘗試調整超參數的值,看看能否獲得更高的累積回報。你能達到超過 195 嗎? 任務 2:為了正式解決這個問題,你需要在連續 100 次運行中獲得平均 195 的回報。在訓練過程中測量這一點,並確保你已經正式解決了這個問題!

查看結果的實際效果

觀察訓練後的模型行為會很有趣。我們來運行模擬,並按照訓練時相同的行動選擇策略進行操作,根據 Q-Table 中的概率分佈進行採樣:(代碼塊 13)

obs = env.reset()

done = False

while not done:

s = discretize(obs)

env.render()

v = probs(np.array(qvalues(s)))

a = random.choices(actions,weights=v)[0]

obs,_,done,_ = env.step(a)

env.close()

你應該會看到類似這樣的畫面:

🚀挑戰

任務 3:在這裡,我們使用的是 Q-Table 的最終版本,但這可能不是表現最好的版本。記得我們已經將表現最好的 Q-Table 存儲在

Qbest變數中!嘗試將Qbest複製到Q中,並使用最佳表現的 Q-Table 來運行相同的例子,看看是否能發現差異。

任務 4:在這裡,我們並不是每一步都選擇最佳行動,而是根據相應的概率分佈進行採樣。是否更合理每次都選擇 Q-Table 值最高的最佳行動?這可以通過使用

np.argmax函數來找到對應於最高 Q-Table 值的行動編號。實現這種策略,看看是否能改善平衡效果。

課後測驗

作業

總結

我們現在已經學會如何通過提供定義遊戲期望狀態的回報函數,並讓代理智能地探索搜索空間,來訓練代理以獲得良好的結果。我們成功地將 Q-Learning 演算法應用於離散和連續環境中的情況,但行動是離散的。

同樣重要的是研究行動狀態也是連續的情況,以及觀察空間更加複雜的情況,例如來自 Atari 遊戲畫面的圖像。在這些問題中,我們通常需要使用更強大的機器學習技術,例如神經網絡,來獲得良好的結果。這些更高階的主題將是我們即將推出的進階 AI 課程的內容。

免責聲明:

此文件已使用人工智能翻譯服務 Co-op Translator 翻譯。我們致力於提供準確的翻譯,但請注意,自動翻譯可能包含錯誤或不準確之處。應以原始語言的文件作為權威來源。對於關鍵資訊,建議使用專業的人類翻譯。我們對因使用此翻譯而引起的任何誤解或錯誤解讀概不負責。