|

|

3 weeks ago | |

|---|---|---|

| .. | ||

| solution | 3 weeks ago | |

| README.md | 3 weeks ago | |

| assignment.md | 3 weeks ago | |

| notebook.ipynb | 3 weeks ago | |

README.md

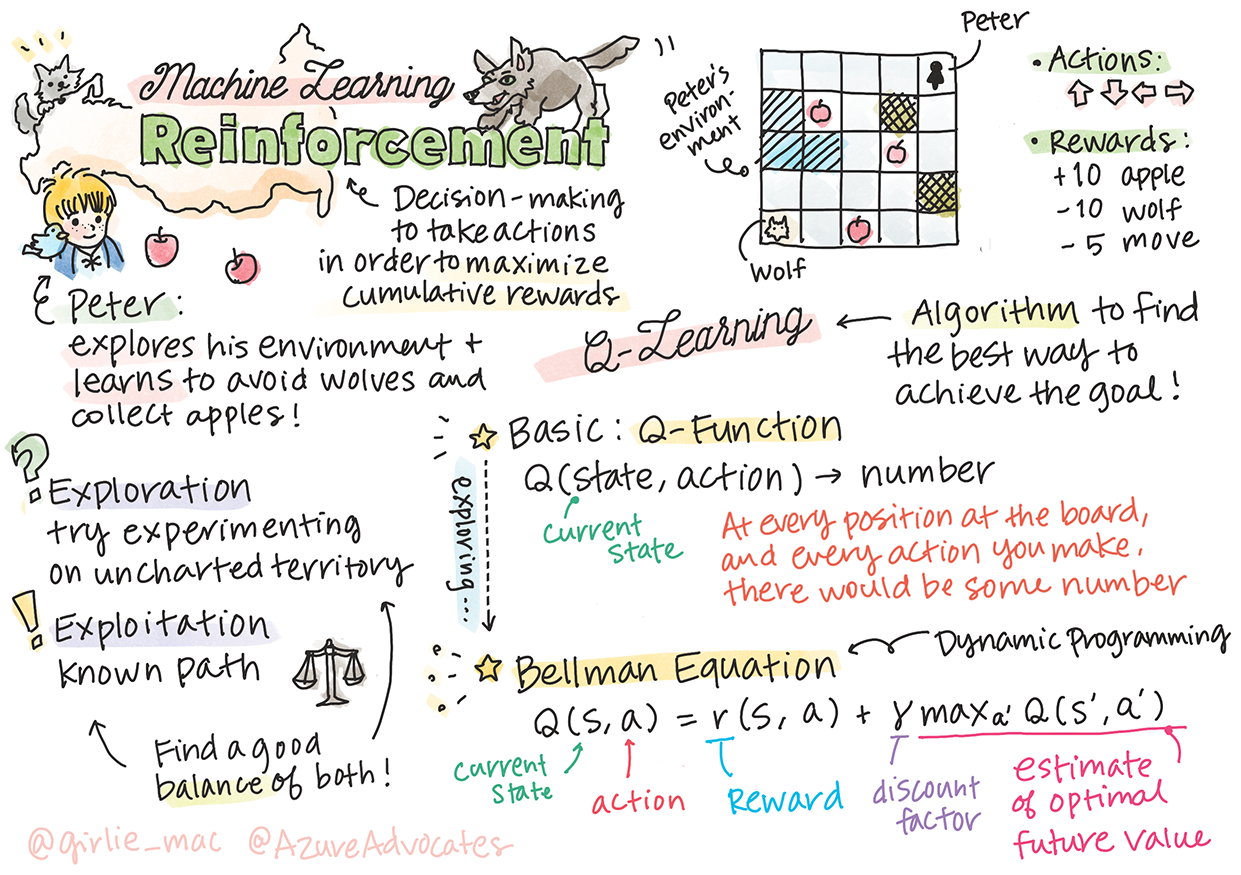

Einführung in Reinforcement Learning und Q-Learning

Sketchnote von Tomomi Imura

Reinforcement Learning umfasst drei wichtige Konzepte: den Agenten, einige Zustände und eine Menge von Aktionen pro Zustand. Indem der Agent in einem bestimmten Zustand eine Aktion ausführt, erhält er eine Belohnung. Stellen Sie sich erneut das Computerspiel Super Mario vor. Sie sind Mario, befinden sich in einem Level und stehen am Rand einer Klippe. Über Ihnen schwebt eine Münze. Sie, als Mario, in einem Level, an einer bestimmten Position ... das ist Ihr Zustand. Wenn Sie einen Schritt nach rechts machen (eine Aktion), fallen Sie über die Klippe, was Ihnen eine niedrige Punktzahl einbringt. Drücken Sie jedoch die Sprungtaste, können Sie eine Münze einsammeln und bleiben am Leben. Das ist ein positives Ergebnis und sollte mit einer positiven Punktzahl belohnt werden.

Mit Reinforcement Learning und einem Simulator (dem Spiel) können Sie lernen, wie Sie das Spiel spielen, um die Belohnung zu maximieren, also am Leben zu bleiben und so viele Punkte wie möglich zu sammeln.

🎥 Klicken Sie auf das Bild oben, um Dmitry über Reinforcement Learning sprechen zu hören.

Quiz vor der Lektion

Voraussetzungen und Einrichtung

In dieser Lektion werden wir mit etwas Python-Code experimentieren. Sie sollten in der Lage sein, den Jupyter-Notebook-Code aus dieser Lektion entweder auf Ihrem Computer oder in der Cloud auszuführen.

Sie können das Notebook zur Lektion öffnen und die Lektion Schritt für Schritt durchgehen.

Hinweis: Wenn Sie diesen Code aus der Cloud öffnen, müssen Sie auch die Datei

rlboard.pyabrufen, die im Notebook-Code verwendet wird. Fügen Sie sie in dasselbe Verzeichnis wie das Notebook ein.

Einführung

In dieser Lektion erkunden wir die Welt von Peter und der Wolf, inspiriert von einem musikalischen Märchen des russischen Komponisten Sergei Prokofjew. Wir verwenden Reinforcement Learning, um Peter seine Umgebung erkunden zu lassen, leckere Äpfel zu sammeln und dem Wolf auszuweichen.

Reinforcement Learning (RL) ist eine Lerntechnik, die es uns ermöglicht, das optimale Verhalten eines Agenten in einer bestimmten Umgebung durch viele Experimente zu erlernen. Ein Agent in dieser Umgebung sollte ein Ziel haben, das durch eine Belohnungsfunktion definiert ist.

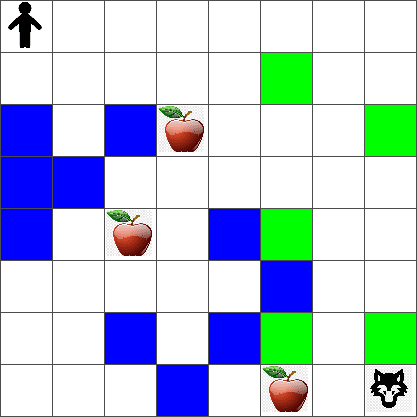

Die Umgebung

Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass Peters Welt ein quadratisches Spielfeld der Größe Breite x Höhe ist, wie dieses:

Jede Zelle auf diesem Spielfeld kann entweder sein:

- Boden, auf dem Peter und andere Wesen laufen können.

- Wasser, auf dem man offensichtlich nicht laufen kann.

- ein Baum oder Gras, ein Ort, an dem man sich ausruhen kann.

- ein Apfel, den Peter gerne finden würde, um sich zu ernähren.

- ein Wolf, der gefährlich ist und gemieden werden sollte.

Es gibt ein separates Python-Modul, rlboard.py, das den Code für die Arbeit mit dieser Umgebung enthält. Da dieser Code nicht entscheidend für das Verständnis unserer Konzepte ist, importieren wir das Modul und verwenden es, um das Beispielbrett zu erstellen (Codeblock 1):

from rlboard import *

width, height = 8,8

m = Board(width,height)

m.randomize(seed=13)

m.plot()

Dieser Code sollte ein Bild der Umgebung ausgeben, das dem oben gezeigten ähnelt.

Aktionen und Strategie

In unserem Beispiel besteht Peters Ziel darin, einen Apfel zu finden, während er dem Wolf und anderen Hindernissen ausweicht. Dazu kann er sich im Grunde umherbewegen, bis er einen Apfel findet.

An jeder Position kann er zwischen den folgenden Aktionen wählen: nach oben, nach unten, nach links und nach rechts.

Wir definieren diese Aktionen als ein Wörterbuch und ordnen sie Paaren von entsprechenden Koordinatenänderungen zu. Zum Beispiel würde die Bewegung nach rechts (R) einem Paar (1,0) entsprechen. (Codeblock 2):

actions = { "U" : (0,-1), "D" : (0,1), "L" : (-1,0), "R" : (1,0) }

action_idx = { a : i for i,a in enumerate(actions.keys()) }

Zusammengefasst sind die Strategie und das Ziel dieses Szenarios wie folgt:

-

Die Strategie unseres Agenten (Peter) wird durch eine sogenannte Policy definiert. Eine Policy ist eine Funktion, die die Aktion in einem bestimmten Zustand zurückgibt. In unserem Fall wird der Zustand des Problems durch das Spielfeld einschließlich der aktuellen Position des Spielers dargestellt.

-

Das Ziel des Reinforcement Learning ist es, schließlich eine gute Policy zu erlernen, die es uns ermöglicht, das Problem effizient zu lösen. Als Ausgangspunkt betrachten wir jedoch die einfachste Policy, die als Random Walk bezeichnet wird.

Random Walk

Lassen Sie uns zunächst unser Problem lösen, indem wir eine Random-Walk-Strategie implementieren. Beim Random Walk wählen wir zufällig die nächste Aktion aus den erlaubten Aktionen, bis wir den Apfel erreichen (Codeblock 3).

-

Implementieren Sie den Random Walk mit dem folgenden Code:

def random_policy(m): return random.choice(list(actions)) def walk(m,policy,start_position=None): n = 0 # number of steps # set initial position if start_position: m.human = start_position else: m.random_start() while True: if m.at() == Board.Cell.apple: return n # success! if m.at() in [Board.Cell.wolf, Board.Cell.water]: return -1 # eaten by wolf or drowned while True: a = actions[policy(m)] new_pos = m.move_pos(m.human,a) if m.is_valid(new_pos) and m.at(new_pos)!=Board.Cell.water: m.move(a) # do the actual move break n+=1 walk(m,random_policy)Der Aufruf von

walksollte die Länge des entsprechenden Pfads zurückgeben, die von einem Lauf zum anderen variieren kann. -

Führen Sie das Walk-Experiment mehrmals durch (z. B. 100 Mal) und geben Sie die resultierenden Statistiken aus (Codeblock 4):

def print_statistics(policy): s,w,n = 0,0,0 for _ in range(100): z = walk(m,policy) if z<0: w+=1 else: s += z n += 1 print(f"Average path length = {s/n}, eaten by wolf: {w} times") print_statistics(random_policy)Beachten Sie, dass die durchschnittliche Länge eines Pfads etwa 30-40 Schritte beträgt, was ziemlich viel ist, wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Entfernung zum nächsten Apfel etwa 5-6 Schritte beträgt.

Sie können auch sehen, wie sich Peter während des Random Walks bewegt:

Belohnungsfunktion

Um unsere Policy intelligenter zu machen, müssen wir verstehen, welche Züge "besser" sind als andere. Dazu müssen wir unser Ziel definieren.

Das Ziel kann in Form einer Belohnungsfunktion definiert werden, die für jeden Zustand einen Punktwert zurückgibt. Je höher die Zahl, desto besser die Belohnung. (Codeblock 5)

move_reward = -0.1

goal_reward = 10

end_reward = -10

def reward(m,pos=None):

pos = pos or m.human

if not m.is_valid(pos):

return end_reward

x = m.at(pos)

if x==Board.Cell.water or x == Board.Cell.wolf:

return end_reward

if x==Board.Cell.apple:

return goal_reward

return move_reward

Eine interessante Eigenschaft von Belohnungsfunktionen ist, dass in den meisten Fällen eine wesentliche Belohnung erst am Ende des Spiels gegeben wird. Das bedeutet, dass unser Algorithmus irgendwie "gute" Schritte, die zu einer positiven Belohnung am Ende führen, speichern und deren Bedeutung erhöhen sollte. Ebenso sollten alle Züge, die zu schlechten Ergebnissen führen, entmutigt werden.

Q-Learning

Ein Algorithmus, den wir hier besprechen werden, heißt Q-Learning. In diesem Algorithmus wird die Policy durch eine Funktion (oder eine Datenstruktur) definiert, die als Q-Tabelle bezeichnet wird. Sie zeichnet die "Güte" jeder Aktion in einem bestimmten Zustand auf.

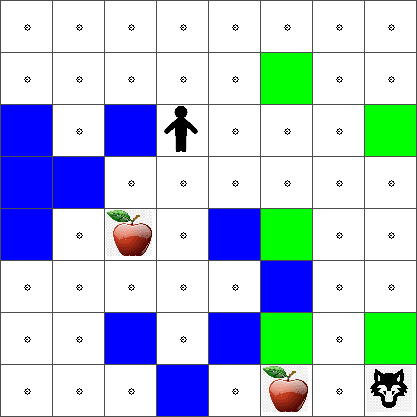

Die Q-Tabelle wird so genannt, weil es oft praktisch ist, sie als Tabelle oder mehrdimensionales Array darzustellen. Da unser Spielfeld die Dimensionen Breite x Höhe hat, können wir die Q-Tabelle mit einem numpy-Array der Form Breite x Höhe x len(actions) darstellen: (Codeblock 6)

Q = np.ones((width,height,len(actions)),dtype=np.float)*1.0/len(actions)

Beachten Sie, dass wir alle Werte der Q-Tabelle mit einem gleichen Wert initialisieren, in unserem Fall 0,25. Dies entspricht der "Random-Walk"-Policy, da alle Züge in jedem Zustand gleich gut sind. Wir können die Q-Tabelle an die plot-Funktion übergeben, um die Tabelle auf dem Spielfeld zu visualisieren: m.plot(Q).

In der Mitte jeder Zelle befindet sich ein "Pfeil", der die bevorzugte Bewegungsrichtung anzeigt. Da alle Richtungen gleich sind, wird ein Punkt angezeigt.

Nun müssen wir die Simulation ausführen, unsere Umgebung erkunden und eine bessere Verteilung der Q-Tabelle-Werte erlernen, die es uns ermöglicht, den Weg zum Apfel viel schneller zu finden.

Essenz des Q-Learning: Bellman-Gleichung

Sobald wir uns bewegen, hat jede Aktion eine entsprechende Belohnung, d. h. wir könnten theoretisch die nächste Aktion basierend auf der höchsten unmittelbaren Belohnung auswählen. In den meisten Zuständen wird der Zug jedoch nicht unser Ziel, den Apfel zu erreichen, erfüllen, und daher können wir nicht sofort entscheiden, welche Richtung besser ist.

Denken Sie daran, dass nicht das unmittelbare Ergebnis zählt, sondern das Endergebnis, das wir am Ende der Simulation erhalten.

Um diese verzögerte Belohnung zu berücksichtigen, müssen wir die Prinzipien der dynamischen Programmierung verwenden, die es uns ermöglichen, unser Problem rekursiv zu betrachten.

Angenommen, wir befinden uns jetzt im Zustand s und möchten zum nächsten Zustand s' wechseln. Indem wir dies tun, erhalten wir die unmittelbare Belohnung r(s,a), die durch die Belohnungsfunktion definiert ist, plus eine zukünftige Belohnung. Wenn wir annehmen, dass unsere Q-Tabelle die "Attraktivität" jeder Aktion korrekt widerspiegelt, dann wählen wir im Zustand s' eine Aktion a, die dem maximalen Wert von Q(s',a') entspricht. Somit wird die bestmögliche zukünftige Belohnung, die wir im Zustand s erhalten könnten, durch max

Überprüfung der Richtlinie

Da die Q-Tabelle die "Attraktivität" jeder Aktion in jedem Zustand auflistet, ist es recht einfach, sie zu nutzen, um eine effiziente Navigation in unserer Welt zu definieren. Im einfachsten Fall können wir die Aktion auswählen, die dem höchsten Wert in der Q-Tabelle entspricht: (Codeblock 9)

def qpolicy_strict(m):

x,y = m.human

v = probs(Q[x,y])

a = list(actions)[np.argmax(v)]

return a

walk(m,qpolicy_strict)

Wenn Sie den obigen Code mehrmals ausprobieren, werden Sie möglicherweise feststellen, dass er manchmal "hängt" und Sie die STOP-Taste im Notebook drücken müssen, um ihn zu unterbrechen. Dies passiert, weil es Situationen geben kann, in denen zwei Zustände sich gegenseitig in Bezug auf den optimalen Q-Wert "zeigen", wodurch der Agent zwischen diesen Zuständen endlos hin- und herwechselt.

🚀Herausforderung

Aufgabe 1: Ändern Sie die Funktion

walk, um die maximale Pfadlänge auf eine bestimmte Anzahl von Schritten (z. B. 100) zu begrenzen, und beobachten Sie, wie der obige Code diesen Wert von Zeit zu Zeit zurückgibt.

Aufgabe 2: Ändern Sie die Funktion

walkso, dass sie nicht an Orte zurückkehrt, an denen sie zuvor bereits war. Dies verhindert, dasswalkin einer Schleife hängen bleibt. Allerdings kann der Agent dennoch in einer Position "gefangen" sein, aus der er nicht entkommen kann.

Navigation

Eine bessere Navigationsstrategie wäre die, die wir während des Trainings verwendet haben, die Ausnutzung und Erkundung kombiniert. In dieser Strategie wählen wir jede Aktion mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aus, die proportional zu den Werten in der Q-Tabelle ist. Diese Strategie kann dazu führen, dass der Agent zu einer Position zurückkehrt, die er bereits erkundet hat. Wie Sie jedoch aus dem untenstehenden Code sehen können, führt sie zu einem sehr kurzen durchschnittlichen Pfad zur gewünschten Position (denken Sie daran, dass print_statistics die Simulation 100 Mal ausführt): (Codeblock 10)

def qpolicy(m):

x,y = m.human

v = probs(Q[x,y])

a = random.choices(list(actions),weights=v)[0]

return a

print_statistics(qpolicy)

Nach Ausführung dieses Codes sollten Sie eine deutlich kürzere durchschnittliche Pfadlänge als zuvor erhalten, im Bereich von 3-6.

Untersuchung des Lernprozesses

Wie bereits erwähnt, ist der Lernprozess ein Gleichgewicht zwischen der Erkundung und der Nutzung des gewonnenen Wissens über die Struktur des Problemraums. Wir haben gesehen, dass die Ergebnisse des Lernens (die Fähigkeit, einem Agenten zu helfen, einen kurzen Weg zum Ziel zu finden) sich verbessert haben. Es ist jedoch auch interessant zu beobachten, wie sich die durchschnittliche Pfadlänge während des Lernprozesses verhält:

Die Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

-

Durchschnittliche Pfadlänge nimmt zu. Was wir hier sehen, ist, dass die durchschnittliche Pfadlänge zunächst zunimmt. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass wir, wenn wir nichts über die Umgebung wissen, dazu neigen, in schlechten Zuständen, wie Wasser oder bei einem Wolf, gefangen zu werden. Wenn wir mehr lernen und dieses Wissen nutzen, können wir die Umgebung länger erkunden, wissen aber immer noch nicht genau, wo sich die Äpfel befinden.

-

Pfadlänge nimmt ab, je mehr wir lernen. Sobald wir genug gelernt haben, wird es für den Agenten einfacher, das Ziel zu erreichen, und die Pfadlänge beginnt abzunehmen. Wir sind jedoch weiterhin offen für Erkundungen, sodass wir oft vom besten Weg abweichen und neue Optionen erkunden, was den Pfad länger als optimal macht.

-

Länge nimmt abrupt zu. Was wir auf diesem Diagramm ebenfalls beobachten, ist, dass die Länge an einem Punkt abrupt zunimmt. Dies zeigt die stochastische Natur des Prozesses und dass wir die Q-Tabellen-Koeffizienten durch Überschreiben mit neuen Werten "verderben" können. Dies sollte idealerweise minimiert werden, indem die Lernrate verringert wird (zum Beispiel passen wir gegen Ende des Trainings die Q-Tabellen-Werte nur noch geringfügig an).

Insgesamt ist es wichtig zu bedenken, dass der Erfolg und die Qualität des Lernprozesses stark von Parametern wie Lernrate, Abnahme der Lernrate und Diskontierungsfaktor abhängen. Diese werden oft als Hyperparameter bezeichnet, um sie von Parametern zu unterscheiden, die wir während des Trainings optimieren (zum Beispiel Q-Tabellen-Koeffizienten). Der Prozess, die besten Werte für die Hyperparameter zu finden, wird als Hyperparameter-Optimierung bezeichnet und verdient ein eigenes Thema.

Quiz nach der Vorlesung

Aufgabe

Haftungsausschluss:

Dieses Dokument wurde mithilfe des KI-Übersetzungsdienstes Co-op Translator übersetzt. Obwohl wir uns um Genauigkeit bemühen, weisen wir darauf hin, dass automatisierte Übersetzungen Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten können. Das Originaldokument in seiner ursprünglichen Sprache sollte als maßgebliche Quelle betrachtet werden. Für kritische Informationen wird eine professionelle menschliche Übersetzung empfohlen. Wir übernehmen keine Haftung für Missverständnisse oder Fehlinterpretationen, die sich aus der Nutzung dieser Übersetzung ergeben.